A écouter ICI

À Rennes, la patrimonialisation et la reconversion de l’ancienne maison d’arrêt Jacques-Cartier, rachetée par la métropole, en un “lieu culturel et citoyen”, a fait naître un projet de recherche-création où le théâtre d’improvisation accouche une histoire inédite.

À l’origine du collectif “Cartier libre” destiné à faire en même temps l’histoire de l’ancienne maison d’arrêt Jacques-Cartier, à Rennes, et sa médiation scientifique, deux historiennes, Gaïd Andro et Fanny Le Bonhomme, ont sollicité la compagnie de théâtre La Morsure. Basée dans l’agglomération rennaise, cette compagnie a mis au point une méthodologie de création théâtrale articulée autour de l’improvisation. Dans le cadre de cette recherche-création dont les deux universitaires considèrent qu’elle a transformé leurs façons de faire, renouvelé leurs questions de recherche et une attention accrue aux interactions, l’improvisation devient un outil destiné à rendre possible des récits inédits, et une parole souvent inaudible.

Dans le cadre du projet d’histoire de Jacques-Cartier, cette méthode maïeutique que Christophe Le Cheviller et Marie Parent, derrière La Morsure, ne veulent “ni thérapeutique, ni documentaire”, a en effet vu émerger des témoignages et autant de récits chez des riverains de l’ancienne prison acquise par la métropole en 2021, mais aussi d’anciens détenus, d’un surveillant pénitentiaire à la retraite, d’une assistante sociale qui avait démarré sa carrière à Jacques-Cartier, en encore d’autres voix qui, au fil d’une dizaine d’ateliers-théâtre, se sont découverts protagonistes d’une histoire très rennaise, et cependant intime.

Un spectacle est en cours de création, “Les Sens de la porte”, qui sera prêt début 2026. Il n’est pas le fruit d’une écriture de plateau, mais au contraire d’une série d’ateliers de création, sans que le texte ne soit appris, répété, su – mais au contraire, créé sur scène par les uns et les autres. Y compris les deux chercheuses, qui se déplacent au fil du projet, et l’expriment sur scène, explicitant par exemple à voix haute en quoi le témoignage par le corps, ou le fait de camper l’histoire d’un autre que soi, leur permet d’accéder à une connaissance plus dense, et plus fine, des trajectoires de tous ceux qui participent à cette fabrique d’histoire collaborative.

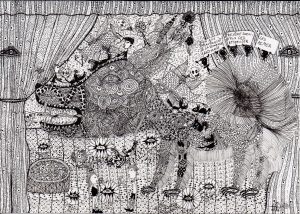

Cette méthode théatrale a un nom : la “méta-improvisation”, que Christophe Le Cheviller a théorisée dans un ouvrage, Canines. Explications.

Vous travaillez à partir du témoignage des acteurs pour faire émerger une parole inédite, et pourtant vous ne répétez pas sur place, dans cette prison vide où vous venez pour la troisième fois aujourd’hui…

Christophe Le Cheviller et Marie Parent : L’architecture de la prison est déjà tellement présente et graphique. On ne peut pas imaginer quelque chose dans la Rotonde, par exemple, qui est un lieu tellement chargé, avec des diagonales partout. Evidemment, on aurait pu mettre quelque chose ici en lumière ou être sur les coursives, avoir quelqu’un qui ouvre une porte, des cellules… mais c’est très dangereux : c’est un piège. Cela peut vraiment être bateau et et ça devient documentaire.

Le lieu est hyper impressionnant. D’un point de vue architectural, c’est graphique, partout. Tu as envie de faire des choses à l’intérieur, c’est impressionnant. Quel que soit l’endroit où tu te mets, et c’est assez terrible d’avoir un rapport esthétique à un endroit aussi terrible. Tu es obligé de culpabiliser un peu sur sur l’émotion que tu ressens, qui est en même temps une émotion esthétique, un peu comme dans une cathédrale…. et en même temps, tu sais que c’est un endroit d’atrocités et d’enfermement. C’est un endroit qui a quelque chose à voir avec la transcendance, aussi, avec des vitraux, mais qui sont couverts de barreaux. Et puis il y a ces lignes architecturales qui ne sont pas prévues pour être esthétiques et qui pourtant le sont complètement. C’est vraiment étonnant. Et pourtant, moralement, d’être fasciné dans un endroit qui crée de la douleur, c’est problématique. Lorsque tu visites, tu passes ton temps à halluciner sur la violence du lieu et sur la beauté. Or nous travaillons beaucoup sur l’idée des beautés contraires. Et c’est vrai que cet endroit-là est vraiment sur une beauté contraire. Avec la culpabilité de ressentir des émotions positives dans un lieu atroce… qui correspond finalement bizarrement à notre esthétique. Sans compter les échos de notre travail sur le cadre et la liberté, la contrainte et l’improvisation. La question du cadre dramaturgique et de l’invention des auteurs des autrices, que nous explorons beaucoup, par exemple.

En quoi n’est-ce pas du théâtre documentaire ou thérapeutique ?

Ce n’est pas un endroit thérapeutique, ni un endroit pour exorciser. En tout cas, pour nous, ce n’est pas du tout ce que nous cherchons cherche. Et pourtant on va trouver de la beauté dans des récits qui, parfois, sont vraiment très violents ou très difficiles. Comment, à l’intérieur de cela, est-ce qu’on arrive en même temps à être fidèle aux témoignages et en même temps à être complètement dans une infidélité à cause de la mise en scène ? L’idée, c’est que ça doit rester un voyage, un objet poétique. Mais on trahit donc forcément cette vérité. Et pourtant on se dit aussi que, peut-être, on va la rendre plus vraie parce qu’on va la fictionner. Il y a un paradoxe, sur lequel on essaye de travailler.

Ce n’est pas une pièce documentaire. C’est un travail de recherche conjointe, histoire – théâtre, qui donne un autre objet hybride qu’on ne maîtrise pas aujourd’hui, qui est en même temps un objet d’observation par d’autres sciences… C’est aussi un objet qui doit être un objet de médiation d’histoire contemporaine. Mais en même temps, ce doit être un objet complètement artistique et poétique, et sur ce point, nous sommes assez intransigeant. C’est un objet où on doit aussi voir les acteurs acteurs sur scène, mais acteur de leur propre histoire. C’est un drôle d’un drôle d’objet en fait.

En quoi l’improvisation nourrit-elle la démarche de recherche-création ?

Dans la mesure où l’on travaille sur une parole improvisée, dans un cadre dramaturgique établi, dans une esthétique pensée et une mécanique de langage, le pari est de redonner la parole aux auteurs et aux autrices. Tous les deux, Christophe et Marie, nous sommes une sorte de méta-auteur, méta-autrice du spectacle et à l’intérieur, les comédiens et comédiennes, qui ne sont pas des comédiens de métier, ont la liberté d’avoir le fin mot – un certain fin mot de l’histoire.

Au début, parce que c’est Gaïd Andro et Fanny Le Bonhomme qui sont venues nous chercher dans ce projet qu’elles avaient commencé sans nous, il y avait l’idée que nous nous mettions au service de l’histoire. Or on était très écrasés, au niveau professionnel et artistique, par cette notion d’histoire avec un grand H. Il a fallu aussi que Fanny et Gaïd nous forment et nous détendent par rapport à ce propos-là. On voulait vraiment essayer de trouver une sorte de fidélité, d’être à la hauteur de l’histoire or l’histoire, dans ce projet, est à hauteur d’homme. Et puis il y a eu un moment où l’histoire était presque au service du théâtre puisqu’elle devenait sujet à l’intérieur d’une structure que nous, nous avions essayé de créer, en trouvant une forme, en trouvant des systèmes improvisés qui permettent de libérer cette parole-là, donc d’être vraiment dans des recherches où le fond et la forme sont confondus. C’était vraiment la deuxième étape. Et la troisième étape tient au fait qu’aujourd’hui, on est au milieu d’un objet dont les limites ne sont plus très claires et qu’on passe notre temps à observer, en observant ce qui se transforme à l’intérieur de ce projet. Où tout est histoire et où tout fait art en même temps à l’intérieur d’un cadre.

On sait bien que quand on a, on a anticipé son son récit, on va rigidifier les choses, on va fermer les sens… Alors que là, on décide de choses qui peuvent déstabiliser le récit dans le bon sens du terme. Il peut y avoir des formes d’accidents ou de trouvailles ou de richesses supplémentaires qui vont venir dans le récit parce qu’il est dans l’instant et qu’on peut, dans une certaine mesure, lâcher prise. On peut aussi, dans l’impro, être dans la contradiction de mélanger deux temporalités, deux témoignages de personnes qui ont vécu des expériences carcérales complètement différentes à des périodes différentes, et pourtant leur faire jouer une scène commune et penser que ça se passe au même moment – alors qu’en fait, pas du tout. C’est-à-dire, revoir le récit de l’intérieur. Ce qui est intéressant avec le théâtre, c’est que souvent, quand les personnes vont témoigner de l’histoire, elles sont – comme nous -, écrabouillées par l’histoire avec un grand H et vont penser que ce qu’elles ont à raconter n’est pas intéressant. Alors que nous, nous nous sommes vraiment attelés à travailler seulement sur des petites choses, sur le concret, sur le matériel, sur les habitudes, sur le lieu, l’espace clos et et sa matérialité. En fait, tout devient intéressant et l’histoire à elle redevient à hauteur. On n’observe pas les gens par le haut, il y a justement une circulation entre le haut et le bas.

Qui sont les auteurs de ce projet théâtral ?

Ca reste un objet vivant, toujours. C’est-à-dire que le principe improvisé, ce n’est pas une écriture de plateau, c’est à dire qu’on ait pas à répéter des scènes qu’on va reproduire, on travaille sur des dispositifs qui vont. Par exemple, il y a un dispositif où on a un rectangle au sol qui représente un espace de cellule. Autour, il y a quatre chaises, il y a la chaise de l’artiste, il y a Mario, moi qui, jouant sur le spectacle, qui intervenons comme metteur en scène en direct de la scène, il y a un espace du grand témoin ou de la grande témoin qui est souvent occupée par Alain, l’ancien surveillant, ou Jean-Luc, l’ancien détenu, qui vont rectifier, donner des précisions historiques. Gaïd Andro ou Fanny Le Bonhomme, les historiennes, sont aussi assises à une place, et vont redonner un éclairage historique. Et en même temps, à l’intérieur de ça, il y a il y a une scène qui est et qui est une sorte de flashback qui est racontée par un des protagonistes, qui est rejouée en direct avec quelqu’un qui n’a pas assisté à cette scène là, qui devient le personnage extérieur, qui va revivre, qui va jouer tous les autres personnages autour de lui. Tout cela se passe à l’intérieur du rectangle. Et par exemple, nous, Christophe et Marie, nous allons souffler du texte, redonner des directives, faire entrer un quatrième comédien… Et remettre de l’histoire : la scène se termine par une historienne qui dit par exemple : “Et moi, ce que je me demande, c’est pourquoi est ce qu’il n’y a pas eu ceci ou cela…” En fait, l’idée, c’est qu’elle redécouvre des choses pendant la scène. On ne va pas figer l’écriture à la fin. Souvent, les gens travaillent sur de l’impro, puis figent. Ici, le spectacle va se construire sous les yeux des gens.

Qu’appelez-vous la “méta-improvisation” ?

La méta-improvisation, c’est quelque chose qu’on a développé à La Morsure, qui est une façon particulière d’improviser : on joue à la fois la personne, l’acteur et le personnage. Donc ça veut dire qu’on entend les trois voix. C’est à la fois personnel, car il s’agit de parler de son histoire personnelle, mais en même temps, l’acteur va expliquer ce qu’on est en train de faire sur scène. Et le personnage, c’est toute la fiction qu’on crée à partir de ça.

Alain, par exemple, est à la fois Alain, la personne. Il est aussi Alain, le témoin de cette histoire. Mais il l’acte, aussi, tout en étant aussi – quatrième position – acteur de métier. Et puis à la fin, il crée des personnages et joue des situations où il se retrouve à parfois jouer son chef ou à jouer à un autre surveillant avec Jean-Luc par exemple.

Remerciements à Simon Barrault, et ses archives des ateliers de théâtre auprès de La Morsure.